Das kleine, nicht gerade junge Wort ‚kriegstüchtig‘ ist inzwischen vielleicht nicht in aller Munde. Es wird aber zumindest wieder häufiger verwendet als noch vor wenigen Jahren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ingo Schulze hat sich dazu jüngst im Forum „Sprachkritik“ der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung geäußert. Zwar schätze ich Ingo Schulze sehr. Seine Kritik hat aus meiner Sicht aber einige wichtige Dimensionen des Begriffs ‚kriegstüchtig‘ nicht berücksichtigt. Mein Kommentar zu seinem Artikel wurde jetzt von der Akademie publiziert.

An Apology for Philology – Antigone

31. Dezember 2025An Apology for Philology – Antigone

— Weiterlesen antigonejournal.com/2025/09/apology-for-philology/

Geschwätzigkeit

19. Dezember 2025Von der Geschwätzigkeit der Schriftsteller. — Es giebt eine Geschwätzigkeit des Zornes, — häufig bei Luther, auch bei Schopenhauer. Eine Geschwätzigkeit aus einem zu grossen Vorrathe von Begriffsformeln wie bei Kant. Eine Geschwätzigkeit aus Lust an immer neuen Wendungen der selben Sache: man findet sie bei Montaigne. Eine Geschwätzigkeit hämischer Naturen: wer Schriften dieser Zeit liest, wird sich hierbei zweier Schriftsteller erinnern. Eine Geschwätzigkeit aus Lust an guten Worten und Sprachformen: nicht selten in der Prosa Goethe’s. Eine Geschwätzigkeit aus innerem Wohlgefallen an Lärm und Wirrwarr der Empfindungen: zum Beispiel bei Carlyle.

Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft II, 97

Neben den genannten Varianten der Geschwätzigkeit, die Nietzsche hier überzeugend aufspießt, ließen sich sicherlich noch weitere finden. Sie alle sind meist anstrengend, manchmal aber auch unterhaltend und in seltenen Fällen anregend. Viel schlimmer als alle Varianten wahrer Geschwätzigkeit scheint mir aber, dass es auch eine nachgeahmte Geschwätzigkeit gibt. Sie behauptet, mit Luthers Zorn für eine Sache zu streiten oder mit kantischer Präzision Begriffe zu schärfen. Tatsächlich aber ist sie lediglich Fassade, Maske. In den 1990er und frühen 2000er Jahren brachte diese Geschwätzigkeit Unmengen an vermeintlich an Foucault geschulten Tiraden hervor. Sie sind verklungen, ohne jeden Nachhall. Weil sie nicht mehr waren, als die Behauptung von Intellekt oder Witz.

Vortreffliche Ausstattung

13. Dezember 2025Die Rezension von Byks Der Hellenismus und der Platonismus beendet Nietzsche mit der Feststellung: „Stil und Composition des Aufsatzes sind schlecht, Druck und Ausstattung vortrefflich.“ (Kritische Gesamtausgabe, Abt. 2, Bd. 1, S. 379).

Wenn heute eine wissenschaftliche Rezension nicht eh lediglich eine Gefälligkeit ist, reduziert sie sich meist auf eine Inhaltsangabe und zwei, drei kritische Schlussbemerkungen. Stil und Komposition werden hingegen nur noch ausnahmsweise, Druck und Ausstattung eigentlich gar nicht mehr beurteilt. Die Konzentration auf den vermeintlichen Inhalt kann auch als Verlustgeschichte begriffen werden.

Das gegenwärtige Desinteresse an all dem in wissenschaftlichen Rezensionen steht in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis zu den zahlreichen Kundenkommentaren großer Online-Buchhändler. Das Cover, die Beschaffenheit des Buches, Satzspiegel oder auch Schriftgröße liefern hier nicht selten Argumente, um ein Buch zu beurteilen („deswegen nur vier Sterne“). Aber Bücher, denen eine solche äußerliche Bewertung zuteil wird, sind für sog. Liebhaber gemacht. Offenbar finden sich die nur noch selten in der Wissenschaft.

Mystisch

19. November 2025Man kann mit dem Gebrauch des Wortes ‚mystisch‘ nie vorsichtig und genau genug sein.

Jaccottet, Sonnenflecken, S. 200

Jaccottet schult die eigene Lektüre präziser als jedes philologische Traktat.

Wider die Unverlegenheit der Philologie

9. November 2025„philosophia facta est quae philologia fuit.“

Nietzsche, Homer und die klassische Philologie (1869)

Jürgen Paul Schwindts Überlegungen in Was ist eine philologische Frage von 2009 können als wesentliche Bilanz der damals virulenten Debatten um die Philologie betrachtet werden. Schwindt hat in seiner Einleitung in den Suhrkamp-Band den Facettenreichtum der Debatte in den frühen 2000er Jahren überzeugend dargestellt. Mit seinem Aufsatz über die Philologie des Odysseus im selben Band hat er zudem eine knappes Fallbeispiel vorgelegt, das sein Verständnis von Philologie illustriert.

Einige Beiträger des Bandes haben die Gelegenheit genutzt, das eigene Philologie-Verständnis vorzustellen und sich zu positionieren. Ich muss Was ist eine philologische Frage hier sicherlich nicht eigens in Erinnerung rufen. Wer das Buch noch nicht kennt und die vorliegenden Überlegungen interessant findet, sollte es sich anschaffen und lesen.

Jürgen Paul Schwindt hat in den letzten rund 25 Jahren ungemein viel in den Austausch zwischen denen, die an philologischen Fragen interessiert sind, investiert. Man muss im Rückblick konstatieren, dass dieses Engagement zwar viele Kollegen gewürdigt haben. Aber längst nicht so viele, wie er es verdient gehabt hätte. Auch Schwindt und ich sind schon lange miteinander bekannt. Wir hatten uns auf einer Tagung zur Rezeption der antiken Lyrik in der Gegenwartsliteratur kennengelernt. Später lud er mich wiederholt nach Heidelberg ein. Ich bin froh, dass unser Kontakt bis heute nicht abgerissen ist. Jürgen Paul Schwindt erwies sich immer wieder im besten Sinne nicht nur als ein engagierter und viel investierender, sondern auch als ein treuer Kollege.

Als Jürgen Paul Schwindt mir im Mai 2016 seine Thaumatographia oder Zur Kritik der philologischen Vernunft schickte, habe ich mich ungemein gefreut. Trotz der Verbundenheit hatte ich diese Gabe nicht erwartet. Ich freute mich aber nicht nur über die Geste, sondern auch über das, was das Buch inhaltlich versprach. Von der Thaumatographia erhoffte ich mir ausführliche Veranschaulichung seiner Überlegungen in Was ist eine philologische Frage, erläuternde Ausführungen zu dem, was in Philologie des Odysseus notgedrungen nur angerissen werden konnte. Dieses Versprechen hat das Buch gehalten.

Aber ich erwähne dieses Geschenk nicht nur deswegen, sondern in erster Linie wegen eines Wortes, auf das ich damals in den Vorüberlegungen des Buches stieß und über das ich seitdem wiederholt nachgedacht habe. Dort heißt es:

Es war die Unverlegenheit einer sich ersichtlich mit sich selbst in Übereinstimmung wissenden Disziplin, die zum Einspruch herausforderte gegen die routinierte Abwicklung der je und je zu besorgenden Geschäfte. Die Unverlegenheit der Philologie, so dachte ich, sei das genaue Gegenteil, was mir ein literarischer Text zu sein schien. (S. 9)

An diesen beiden Sätzen blieb ich länger hängen, weil ich sie in mehrfacher Hinsicht für bedenkenswert hielt und weiterhin halte. Da war zunächst schlicht das Wort „Unverlegenheit“. Was Jürgen Paul Schwindt mit diesem Wort an der routinierten Philologie ohne jeden expliziten Furor kritisierte, war offenkundig. Mich nahm seine kreative Präzision ein, die aus der Feststellung sprach. Das Wort „Unverlegenheit“ kommt so alltäglich daher und ist es doch ganz und gar nicht. Wer allein linguistischen Datenbanken vertraut, würde vielleicht gar behaupten, dass es das Substantiv „Unverlegenheit“ gar nicht gibt, lediglich „unverlegen“. Aber der Positivismus war natürlich noch nie ein Freund kreativer Wissenschaft.

Mit diesem Wort beschrieb Jürgen Paul Schwindt zugleich, warum und wie sich Philologie mit Literatur beschäftigen soll. Mit der Diagnose der „Unverlegenheit“ ging die Frage einher, wie man der Komplexität von Literatur gerecht werden kann. Schwindts Diagnose ist damit gerade kein zeitenthobenes Loblied auf Literatur, die genutzt wird, um die Bedeutung der Philologie schlicht zu behaupten. Stattdessen fragt er angesichts der Literatur, ob die Realität der Philologie ihrem Gegenstand gerecht wird. Er skizzierte kein Ideal, sondern benennt im Gegenteil einen Mangel – einen Mangel mit weitreichenden Konsequenzen. Schwindt hält fest:

In der Interpretation schafft die Philologie ein Bild des anderen, das nach Maßgabe, nach Kapazität und Leistung des eigenen Vorstellungsvermögens geformt ist. (S. 13)

Die Philologie muss der Verlegenheit, die sich angesichts des literarischen Textes einstellt, entsprechen. Wird der Literatur hingegen unverlegen begegnet, wird man ihr nicht nur nicht gerecht. Es bildet sich routinierte Geschäftigkeit, eine „Übereinstimmung“ mit sich selbst. Schwindt bringt das in seinen Vorüberlegungen wunderbar auf den Punkt:

Die Formel vom „Begreifen dessen, was uns ergreift“ (Staiger), wäre also umzukehren und – wohl weniger gewaltig – dahingehend zu formulieren, daß wir zu verstehen versuchen sollten, wie der Text sich selbst versteht. (S. 15)

Schwindt nennt diese „Selbstsicht der Literatur“ im Folgenden „Heautotheorie der Literatur“ (S. 15). Dieser Gedanken bildet den Nukleus für die Thaumatographia. Im Hinblick auf „Unverlegenheit“ scheint mir dieser Gedanke deswegen so wichtig, weil er einen Maßstab zur Bewertung von Philologie formuliert, der sich gerade nicht an Schulen oder Traditionen, sondern an der Wertschätzung des Gegenstands orientiert.

Jürgen Paul Schwindt hat immer wieder unterschiedliche Philologen, bekannte wie unbekannte, zusammengebracht. Er hat Kollegen eingeladen, denen andere vielleicht absprechen würden, Philologen zu sein. Deswegen hat er mit seinen Kolloquien viel riskiert. Er hat Kollegen nach Heidelberg eingeladen, die sich und ihre Arbeiten bisher nicht über ihr Verständnis von Literatur, sondern über die Traditionen, in denen sie standen, definiert hatten. Dementsprechend konnten die Kolloquien dazu führen, dass die Kollegen ihr Verhältnis zur Literatur deutlicher erklärten als zuvor. Folge dieser Klärungen waren wiederum Diskussionen und manchmal auch heftige Streitgespräche, die im Fach ansonsten inzwischen selten sind. Nicht alle Beteiligten konnten damit umgehen.

Als ich Jürgen Paul Schwindts Plädoyer gegen die „Unverlegenheit“ las, wurde mir deutlich, weswegen seine Kolloquien so wichtig waren. Die direkten Diskussionen und Auseinandersetzungen führten vor, wie der Einzelne konkret zur Literatur steht und sie zum Maßstab seiner eigenen Interpretation macht – oder auch nicht macht. Deswegen war schon in dem Moment, da man die Einladung nach Heidelberg annahm, klar, dass man im besten Sinne offen sein musste für das, was die Tage dort bringen würden. Die Einladung war die Aufforderung, die routinierte Abwicklung, die „Unverlegenheit“ wenn nicht ganz aufzugeben, so sie zumindest für die Zeit in Heidelberg an der Heimatuniversität zurückzulassen.

Jedes Treffen mit Jürgen Paul Schwindt fordert dazu auf, die alltägliche Geschäftigkeit zu hinterfragen und sich ihr kritisch zu widersetzen. Für diese Haltung steht er bis heute, dazu lädt er bis heute ein. Nicht nur die Literatur kann verlegen machen, auch Jürgen Paul Schwindt. Bevor wir uns kennengelernt haben, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass mir Verlegenheit so viel Dankbarkeit bereiten kann.

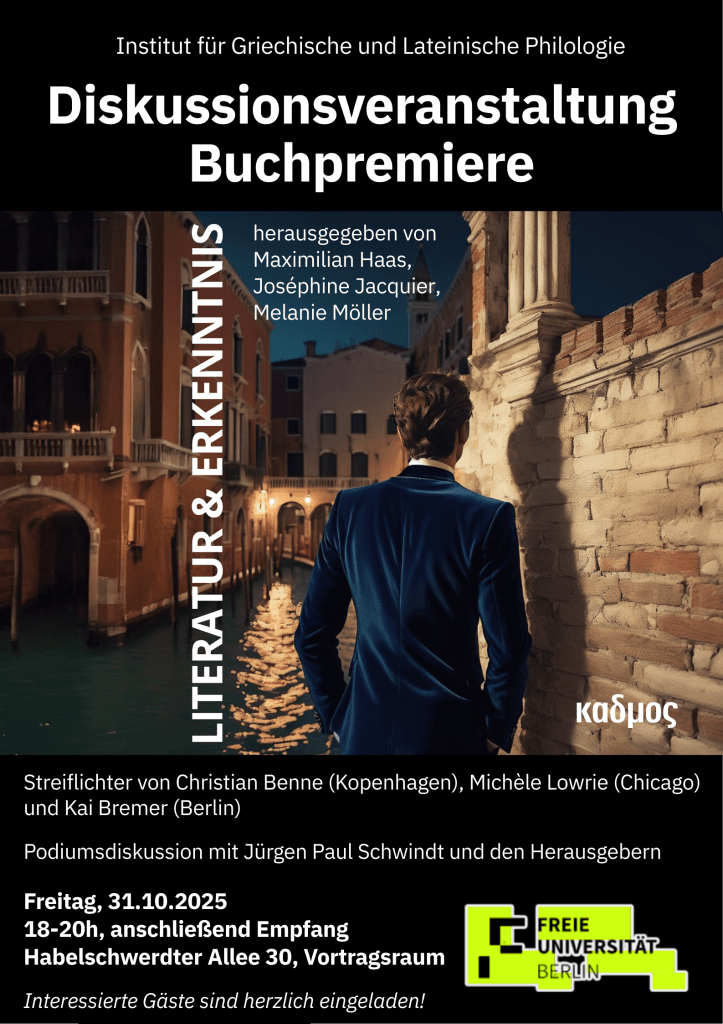

Dieser Artikel geht zurück auf einige Worte, die ich Rahmen der Buchpremiere von Literatur und Erkenntnis halten durfte, ein Sammelband, den Joséphine Jacquier, Melanie Möller und Maximilian Haas jüngst publiziert haben. Die Buchpremiere fand am 31.10.2025 an der Freien Universität Berlin statt.

Handwerk

28. September 2025Möser meint in den Patriotischen Phantasien, dass jeder Gelehrte ein Handwerk lernen sollte. Mittlerweile wäre man schon dankbar, wenn jeder Gelehrte sein Handwerk beherrschte.

Akademische Freiheit – historisch betrachtet

4. März 2024Da einmal mehr wieder viele Menschen viel über akademische Freiheit reden und tatsächlich politische Meinungsfreiheit meinen, hat es mir in den Fingern gejuckt, dazu etwas zu schreiben. Habe mich aber doch beherrscht. Aber lediglich, weil ich dazu schon einmal etwas an anderer Stelle veröffentlich habe. Darauf wollte ich zumindest kurz hinweisen.

Veröffentlicht von kai bremer

Veröffentlicht von kai bremer